Кабели Tellurium Q серии Black. Обзор Салон Аудио Видео, ноябрь 2016

Когда в 2009-м кабели Tellurium Q впервые появились в продаже, британская хай-файная пресса недоумевала: рынок был уже плотно заполнен, и выход нового игрока фактически граничил с безрассудством. Второй раз маститые обозреватели удивились, послушав первые образцы – они звучали совершенно не так, как изделия большинства конкурентов.

УРОВЕНЬ ЧЁРНОГО

В самой же истории Tellurium Q ничего удивительного нет. Однажды у Джеффа Мерригана (Geoff Merrigan), технического консультанта записывающей студии графства Сомерсет, вышел спор с её владельцем о влиянии кабелей на качество звучания оборудования. В качестве аргумента несколько опытных образцов были включены в сигнальный тракт аппаратной, после чего студия и стала первым заказчиком у только что рожденной компании.

В качестве компаньона Джефф пригласил Колина Вонфора (Colin Wonfor), опытного специалиста по электронике, переманив его из NASA. Именно Колин провёл массу исследований в области физики проводников и сформулировал критерии, которым должны соответствовать правильные кабели. В этом ему помогал Саймон Ломакс (Simon Lomax), продюсер и композитор, синтезирующий эмбиент музыку для независимых киностудий. И по сей день в его обязанности входит экспертное A/B тестирование новых разработок Tellurium Q в сравнении с кабелями других производителей.

Теперь о названии бренда. Владимир Сорокина в своём романе наделил теллур волшебными свойствами, а вообще это химический элемент из группы металлоидов, хрупкое серебристо-белое вещество с металлическим блеском и температурой плавления 723 градуса. В описываемых кабелях теллур в небольших количествах добавляется в качестве присадки к меди, из которой изготавливаются наконечники. Подобный сплав в данном применении по звуковым свойствам оказался предпочтительнее, чем серебро, чистая медь и бронза, а также любые варианты с нанесением золота и родия.

О конструкции кабелей Джефф предпочитает не распространяться, опасаясь, что, несмотря на патентные ограничения, его идеи начнут использовать конкуренты. Известно лишь, что в нижних линейках проводники из английской меди специального приготовления, а в верхних – из серебра. В качестве диэлектрика часто используется эластичный полимер, устраняющий микрофонный эффект, а для соединений с наконечниками – особый припой с температурой плавления 450 град, состав которого меняется в зависимости от назначения кабеля. В одном из источников упоминается, что модели линейки Black содержат некую электронную схему, улучшающую наиболее важное свойство кабеля.

И вот тут мы подошли к кульминационному моменту всей этой истории. После бессчётного количества прослушиваний различных образцов Колин и Саймон пришли к выводу, что ощущение «прозрачности» кабеля тем сильнее, чем меньше он вносит фазовых (т.е. временных) искажений. Именно они приводят к тому, что «размываются» детали звуковой картины, исчезает ощущение атмосферы записи. Значит, временные соотношения между сигналами с разной частотой на входе кабеля и на его выходе должны быть одинаковыми. А добиться этого не так-то просто, поскольку входные и выходные параметры (в частности, сопротивление и ёмкость) аудиокомпонентов не нормируются и могут иметь огромный разброс. Специалисты Tellurium Q рассчитали эквивалентную модель кабеля как некоего временного (но не частотного) фильтра, на который эти параметры должны влиять в минимальной степени. А затем в ходе практических экспериментов инженеры воссоздали соответствующую этой модели конструкцию из проводников, диэлектрика и наконечников. Получившиеся кабели имели малую погонную ёмкость и индуктивность, чрезвычайно широкую полосу пропускания, поэтому прекрасно работали при больших длинах, а мизерные временные задержки оказались очень кстати при передаче цифрового сигнала.

Линейка Black, которую мы будем сегодня исследовать – самая первая, выпущенная компанией. Вслед за ней вышла более доступная Blue, а уж затем полученные наработки были доведены до совершенства в старших сериях, вплоть до космической Silver Diamond.

Прослушивания проводились при включении кабелей в тракт с высоким звуковым разрешением на специально отобранном звуковом материале. Для чистоты эксперимента мы выбрали акустически обработанную комнату в московском салоне SoundProLab, который из своего ассортимента предоставил и тестируемые образцы, и эталоны, которые мы использовали для сравнения. Кроме того, я принёс некоторые кабели, которыми пользуюсь дома, чтобы на их фоне ярче проявились характерные особенности Tellurium Q.

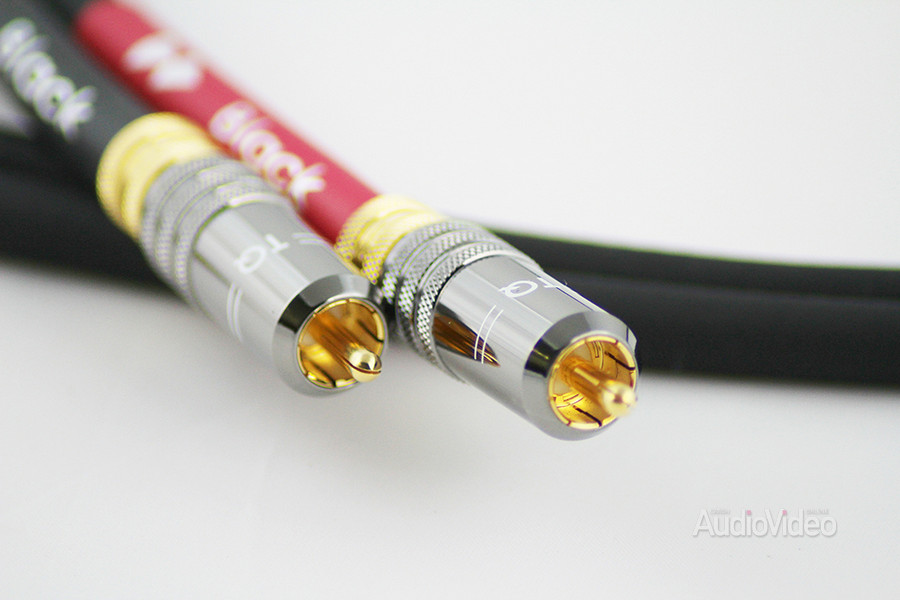

Tellurium Q Black RCA (32 750 руб. за 1м)

Кабели поставляются в простой чёрной коробке с поролоновыми матами внутри. Самое интересное, что они оба абсолютно одинаковые – обозначения правого и левого канала отсутствуют. Зато каждый имеет с одного конца красную термоусадку, а с другого – чёрную. Такая маркировка позволяет соблюсти правильное направление. В нашем случае лучший результат получился при подключении красного конца к источнику, а чёрного – к усилителю. Кабели заключены в эластичную оболочку, в качестве терминалов используются массивные цанговые наконечники RCA с позолоченными контактами. Для сравнения в тракт включались чуть более дорогие метровые интерконнекты другого британского производителя, а в качестве эталона — Tellurium Q Black Diamond стоимостью 102350 руб. за метровую пару.

При замене кабеля конкурента на Black RCA произошли любопытные изменения. Сначала появилось ощущение, что общая картина как-то упростилась, в ней немного поубавилось оттенков и полутонов. На самом деле получился эффект «протёртого стекла» — нюансы спектра стали более ясными и отчётливыми. Стал более заметен вклад твитера, хотя явного акцента на ВЧ не получилось. Музыку стало слушать интереснее.

Этот кабель можно рекомендовать, если в системе акустика с тканевыми пищалками – разрешение на ВЧ вырастет, но ни жёсткости, ни «песка» не будет.

Переход на Black Diamond усилил ощущение ясности и прибавил воздуха в звуковой сцене. При этом музыкальный баланс вверх не ушёл, телесность в середине не пострадала. Не могу сказать, что разница с Black RCA была слишком заметна, у этих кабелей в целом схожий характер. Но Diamond способен передавать куда более тонкие оттенки и даже в низкочастотной области.

Tellurium Q Black XLR (42 550 руб. за 1м)

Достаточно гибкие балансные интерконнекты оснащёны массивными наконечниками Neutrik XLR с приятными на ощупь матовыми обоймами. Контакты позолочены. Правый и левый кабели имеют цветовую маркировку, а направление включения задаётся самими терминалами male – female.

Эти кабели сравнивались с Black RCA по методу A/B: оба комплекта одновременно подключались к выходам CD-проигрывателя Gato CDD1 и входам интегрального усилителя Gato Amp 150, благо, что эти компоненты могут коммутироваться как по балансным, так и обычным линиям. Достаточно было переключать входы с пульта и выравнивать громкость, т.к. по балансу уровень сигнала стандартно выше на 6 дБ.

Здесь прирост качества ощущался прежде всего в построении пространства. Балансная версия даёт более чёткое позиционирование виртуальных источников, особенно в глубину. Второй момент – улучшилась передача ритма, что особенно заметно на фонограммах с обилием всевозможных ударных инструментов.

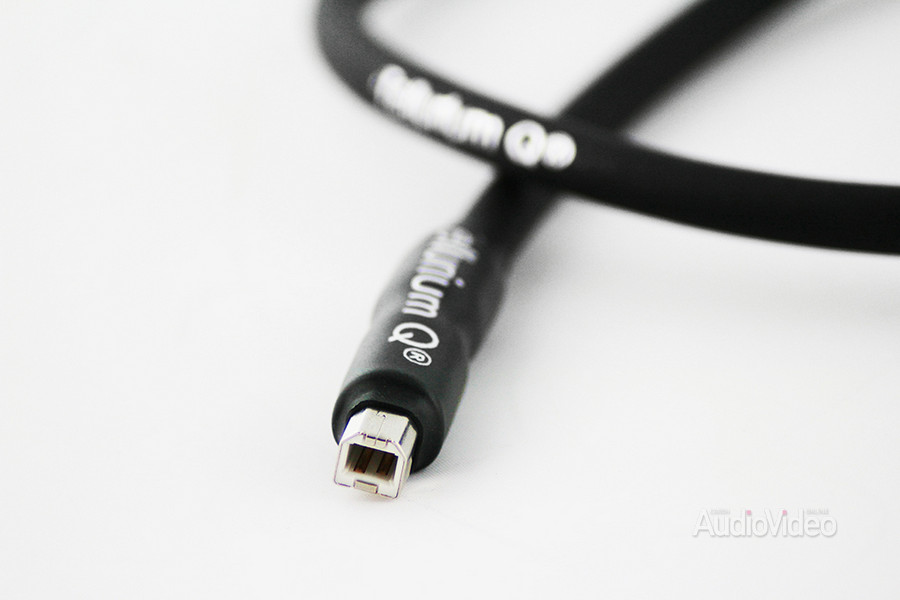

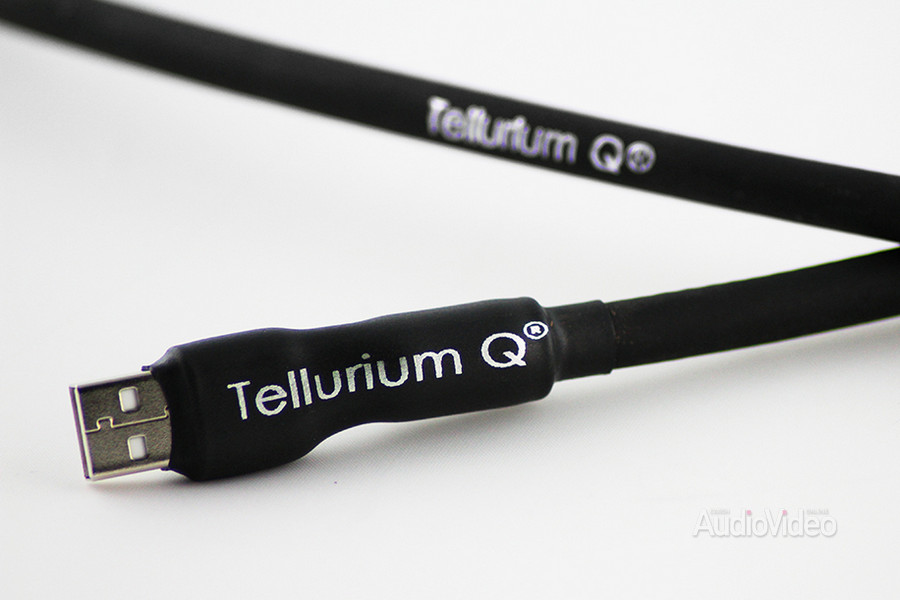

Tellurium Q Black USB (A to B) (29 900 руб. 0,5м)

Для этого теста был задействован ноутбук с хай-резами и хорошо известный нам USB ЦАП Copland DAC 215 с ламповым буфером. Для сравнения в тракт включался достаточно солидный кабель USB A – USB B с экраном и качественными терминалами. Переход на Black USB заметил бы и вовсе неподготовленный слушатель – эффект можно сравнить с заменой акустики на более дорогую. Возросло разрешение в верхнем диапазоне, звучание стало рельефнее, пространство приобрело объём и глубину, исчезло ощущение механистичности. Вполне комфортно, без характерной грубости воспроизводились файлы 44/16. Эффект самовнушения? Снова включаю «стандартный» кабель, и слушать уже не хочется – разница слишком явная.

Tellurium Q Black Speaker Cable (23 000 руб. 2м)

Акустический кабель серии Black, пожалуй, самый интересный объект нынешнего исследования. При цене 23000 рублей за двухметровую пару он выглядит вполне солидно – это плоский «ремень» шириной около 4 см в эластичной полимерной оболочке с полыми подпружиненными «бананами» (т.н. Z-терминалы). Единственно, что выдаёт принадлежность к бюджетному сегменту – упаковка, которую дилеры окрестили коробкой из-под пиццы. Вполне разумное решение – картонку вы всё равно выбросите, зачем же за неё платить?

Для сравнения сначала слушаем Black Diamond, затем Black. В обоих случаях очень хорош бас – точный, быстрый, не монотонный даже у самой нижней границы. Атака быстрая, ощущение, что улучшилось демпфирование акустики. Звучание в целом комфортное: много подробностей, которые не отвлекают от общей музыкальной картины. С Black Diamond чуть дольше послезвучия и реверберации, больше энергии в голосовом диапазоне, быстрее атака и прозрачнее верх. Но и цена этого кабеля выше на порядок. Акустический Black вполне подойдёт для системы Hi-Fi компонентов крепкого среднего уровня, обеспечив оптимальное согласование усилителя и акустики. Именно для этой связки малые фазовые искажения, конёк Tellurium Q, имеют решающее значение.

Tellurium Q Black Power Cable (21 700 руб. 0,5м)

Гибкий кабель заключён в серую полупрозрачную оболочку, под которой виден плетёный экран. Трёхполюсная вилкой и штекер – Shuko с позолоченными контактами.

Влияние на звук силовых кабелей всегда вызывает массу ироничных читательских комментариев, на которые я всегда отвечаю – послушайте сами и вопросы отпадут сами собой. И Black Power Cable для этого весьма подходящий объект. При сравнении с обычным «компьютерным» шнуром при питании усилителя, вы сразу отметите, что с Black в звучании гораздо больше подробностей, а в музыке — больше жизни. Кроме того, изменение полярности вилки даёт гораздо меньший эффект. При подключении источника прочищается верхний диапазон, лучше разделяются инструменты. Лучше слышны все составляющие симфонического оркестра.

Теперь сравним Black Power с Blue Power, моделью рангом пониже. Получаем чуть более рыхлый бас, не столь яркие краски в целом. А вот если через Black запитать усилитель, а через Blue – проигрыватель и сфазировать вилки, то такую связку можно слушать долго и с удовольствием. Звук прочищается, становится насыщенней по спектру, приобретает энергетику в нижнем регистре.

КОМПОНЕНТЫ

CD-проигрыватель Gato Audio CDD-1

Ноутбук Acer 3820T

USB ЦАП Copland DAC 215

Интегральный усилитель Gato

Акустические системы Gato

МУЗЫКА

«Tutti! Orchestral Sampler». 24 bit HDCD Reference Recordings, 1997.

Led Zeppelin, «How The West Was Won». 3 CD, Atlantic, 2003

Squirrel Nut Zippers, «Bedlam Ballroom». Mammoth Records, 2000

Das Stereo Phono-Festival. CD/SACD/DVD InAkustik 2015

Источник: salonav.com

Товары бренда Tellurium Q в нашем каталоге